11月19日は部分月食(98%、ほぼ皆既月食(^^))でした。

出張で札駅に着いた時、ビルの谷間からしっかりと見届けました。

都会(?)の空に浮かぶホボホボのブラッドムーンは非常に素敵でした。

もともと輪廻転生でオオカミだったことがある私は、満月になると血が騒ぎ遠吠えしたい気持を必死で抑えているという立場上、ムーン(月)についてはついつい過大に反応してしまうのです。

ネットや月大好き友人から仕入れた情報をまとめておきます。

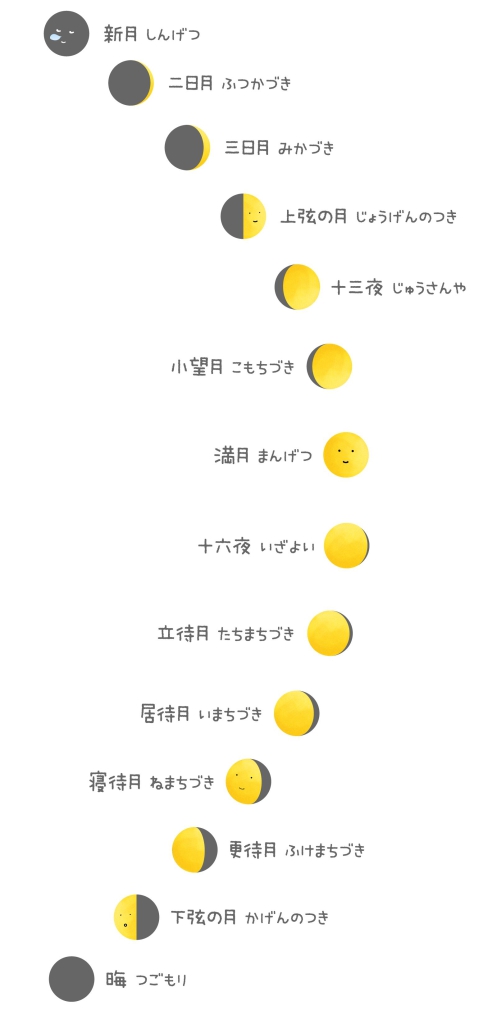

まずは月の満ち欠け

やはり日本は風流です。特に満月から下弦の月までは毎日別の命名です。すばらしい。

満月の呼び名−1−

ブルームーン(Blue Moon) -ひと月に2度ある満月のこと

ブラックムーン(Black Moon)-ブルームーンの対義語で、ひと月に2度ある新月のこと

スーパームーン(Supermoon)*-地球から最も近い満月

マイクロムーン(Micromoon)-スーパームーンの反対の現象。地球から最も遠い満月

ブラッドムーン(Blood moon)*-赤色になった月の通称。皆既月食の時に発生します。

満月の呼び名−2−

アメリカ先住民の満月の呼び方だそうです。

1月:ウルフムーン(Wolf Moon) 狼月

2月:スノームーン(Snow Moon) 雪月

3月:ワームムーン(Worm Moon) 芋虫月

4月:ピンクムーン(Pink Moon) 桃色月

5月:フラワームーン(Flower Moon) 花月

6月:ストロベリームーン(Strawberry Moon) 苺月

7月:バックムーン(Buck Moon) 雄鹿月

8月:スタジェンムーン(Sturgeon Moon) チョウザメ月

9月:ハーベストムーン(Harvest Moon) 収穫月

10月:ハンターズムーン(Hunter’s Moon) 狩猟月

11月:ビーバームーン(Beaver Moon) ビーバー月

12月:コールドムーン(Cold Moon) 寒月

おまけ1

日本は本当に優雅。1月から12月まで月ごとの特徴を漢字で表現している。

12ヶ月の和名

1月・睦月(むつき)

正月に家族・親族など、親しい者が集まり睦み合うという事から。

睦び月(むつびつき)。

2月・如月(きさらぎ)

寒さをしのぐために衣を重ね着することから、衣を更に着る=衣(き)更(さら)着。「如月(きさらぎ)」という字は中国の2月の別名「如月(じょげつ)」に由来しているそうです。

3月・弥生(やよい)

弥生の「弥」という字には「いよいよ・ますます」という意味があり、草木がいよいよ生い茂る月。弥(いや)生(おい)。

4月・卯月(うづき)

卯の花の咲く月。卯の花(うのはな)とは空木(ウツギ)の花 のこと。

5月・皐月(さつき)

本来は”佐月(さつき)”と呼ばれていたそうで、佐月の「佐」は田植えをする月を表していて、早苗月(さなえつき)から略されサツキになったと言われています。

「皐(さ)」の字はツツジ類の「皐(サツキ)」の咲く季節ということで、後から付けられたものとされています。

6月・水無月(みなづき)

田に水を入れる水月からという説があります。水(み)な月は水の月。「な」は現代語の「の」だそうです。

7月・文月(ふみつき)

七夕行事と関連し「万葉集」でもフミツキとされています。七夕の日に書物を夜気にさらす行事があったので、”文月”となったという説があります。 穂含(ふ)み月。稲が穂を含む月。

8月・葉月(はづき)

旧暦では秋にあたり、木の葉が色づいて落ちる月。葉落ち月。

9月・長月(ながつき)

夜が長くなる月”夜長月”の略とされています。秋の夜長の月。

10月・神無月(かんなづき)

八百万(やおよろず)の神々が出雲大社に集い国を留守にする月。出雲では神有月(かみありづき)というそうです。

11月・霜月(しもつき)

寒さがさらに進み、霜が降りる”霜降月(しもふりつき)”の略。

12月・師走(しわす)

12月は仏事で僧侶(法師)が慌ただしく駆け回る事、師匠も忙しく仕事を納める様などが由来と言われます。

年末で師も走るほど忙しい月。

おまけ2

魔法の薬、副腎皮質ホルモン。この薬を多量に長く服用するとお顔がドンドン丸くなってしまいます。

それをムーンフェイスと言います。女性にとってはなかなか辛い副作用です。

おまけ3

満月の夜、マイケルジャクソンはオオカミに変身! スリラーのPVはもとより、いつ見てもどのPVも感動的です。

おまけ4

昔、平井和正のウルフガイシリーズという小説を熱中して読んでいました。すごく面白かったのを憶えている。主人公と同じオオカミの血を引く者同士、共感がハンパなかったのかも。